研究背景:

下呼吸道细菌感染病原诊断困难且耗时。目前越来越多的宏基因组测序技术应用于病原诊断,但是Nanopore三代测序平台在临床病原诊断中的性能仍然不清楚,所以本研究旨在评估基于Nanopore测序平台的临床宏基因组学检测技术在常见的下呼吸道细菌感染中病原诊断能力。

研究方法:

本研究为一项单中心、前瞻性队列研究,入选2018年11月至2019年6月临床及影像学确诊的住院成人下呼吸道感染患者,采集痰或支气管肺泡灌洗(BAL)样本,样本分为两份,一份使用传统微生物检测方法鉴定(包括细菌培养以及肺炎链球菌尿抗原检测),另一份使用Nanopore三代临床宏基因组测序平台进行测序,最后将两种方法的结果进行一致性比对,并用qPCR或一代测序对两种方法不一致的样本进行最终验证。

研究结果:

一、临床情况

本研究纳入下呼吸道感染住院患者共292例,包括社区获得性肺炎(83例,28%),医院获得性肺炎(66例,23%),支气管扩张急性加重(44例,15%),免疫抑制性肺炎(44例,15%),慢性阻塞性肺疾病急性加重(33例,11%),肺脓肿(22例,8%),其中51%(150例)的患者收住在ICU。85.6%(250例)的患者在入组前接收过抗生素治疗。

二、Nanopore宏基因组测序平台的特点

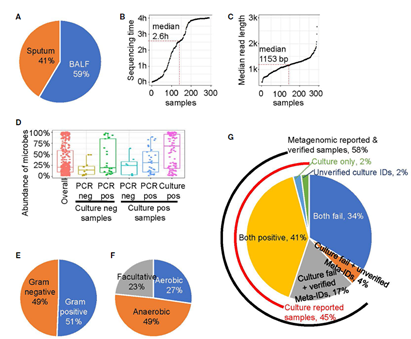

在本项研究中,共纳入292例样本,包括121例(41%)痰和171例(59%)BALF(图1A),与常规微生物检测报告时间(94.8±34.9小时)相比,Nanopore测序方法仅需6.4±1.4小时(从收到样本到宏基因组结果报告),其中单纯测序时间中位数为2.6小时(图 1B)。所有样本的reads读长均超过500bp,大多数样本的reads读长介于1000bp-3000 bp之间(图 1C)。通过评估Nanopore测序结果在不同分组中的丰度,发现丰度与其分组高度相关(图 1D)。Nanopore测序平台鉴定出80种微生物,包括厌氧菌(49%),苛氧菌(23%), 需氧菌(27%)(图 1F)。传统微生物检测阳性样本131例(45%);Nanopore测序检测阳性样本169例(58%),其中50例(17%)样本传统微生物检测阴性,但经qPCR试验验证阳性;98例(34%)样本两种方法均检测阴性;两种方法均检测阳性样本为119例(41%)(图1G)。

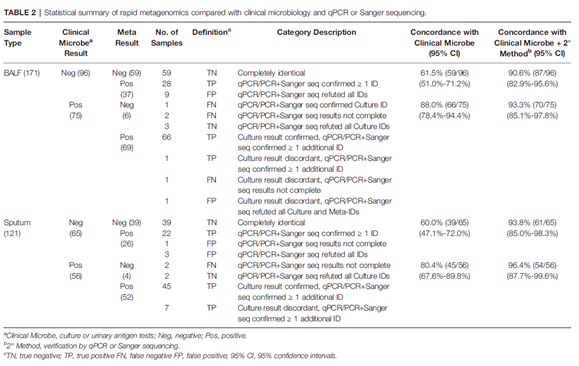

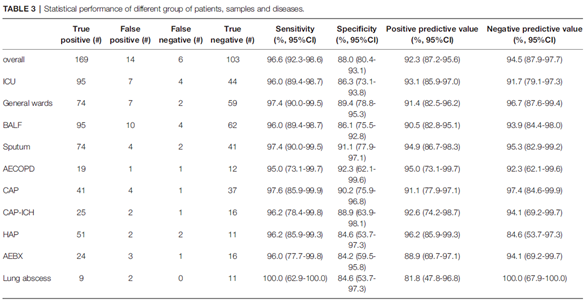

在培养阳性的样本中,Nanopore测序与传统检测方法的结果一致率达到92.4%(121/131);在培养阴性的样本中,Nanopore测序与传统检测方法的结果一致率达到60.9%(98/161)。对于结果不一致的样本,经过qPCR试验验证后,Nanopore 测序与培养+ qPCR结果一致率可达到91.9%(148/161)(表 2)。整体来说,结合qPCR验证结果,Nanopore测序的敏感性为96.6%,特异性为88.0%,阳性预测值92.3%,阴性预测值94.5% (表 3)。

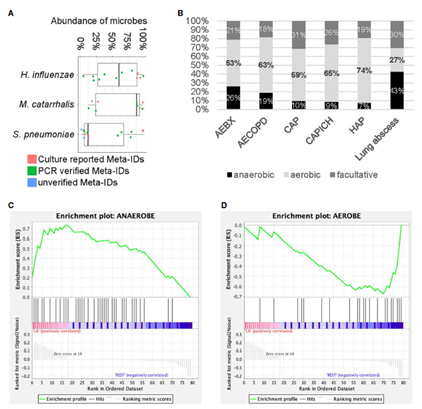

Nanopore测序平台在37例样本中检出苛氧菌,包括肺炎链球菌(16例),流感嗜血杆菌(12例),卡他莫拉杆菌(9例),而传统微生物方法只检出13例。图2A展示了Nanopore测序检出3种苛氧菌的样本在不同分组(培养阳性,qPCR验证阳性,qPCR验证阴性)中的丰度。根据Nanopore测序结果,34例患者可以提前实现抗生素降阶梯,而根据传统微生物检测结果只有1例进行了抗生素降阶梯治疗。

与传统培养相比,Nanopore测序平台在厌氧菌菌种检出有明显的优势(49% vs 0%),在6种类型的下呼吸道感染中,肺脓肿患者中检出的菌种,43%为厌氧菌(图 2B)。通过基因富集分析,也观察到厌氧菌和肺脓肿之间的相关性(图 2C)。

研究结论:基于Nanopore三代测序平台的宏基因组测序提高了下呼吸道细菌感染诊断中的病原菌检出率。如果能将此项宏基因组测序技术应用于临床管理,可能会减少经验性抗生素治疗。

供稿:穆生瑞 邹晓辉 曹彬

文章于2021年10月19日发表在Frontiers Cellular and Infection Microbiology 杂志。

原文链接:Mu et al. Prospective evaluation of a rapid clinical metagenomics test for bacterial pneumonia. Front. Cell. Infect. Microbiol., 19 October 2021. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.751073.

图 1

图 2

更多内容,请点击查看原文。