1. 背景

随着近年来分子诊断技术的进步,人们愈发认识到呼吸道病毒(特别是流感病毒)是成人社区获得性肺炎重要的病原微生物。根据流行特点,流感病毒性肺炎可分为季节性流感和流感大流行两类。在北半球温带地区,季节性流感大约在每年 10 月开始出现,次年 1 - 2 月达到高峰,4 - 5 月逐渐消失。根据最新的流行病学调查数据,中国每年约有 84000 - 92000 例死亡与季节性流感流行相关。

2. 临床表现

综述首先简要回顾了流感病毒性肺炎的临床表现。流感病毒感染可引起从无症状感染,到多器官衰竭、甚至死亡的截然不同的临床表现。典型的无并发症的流感病毒感染(uncomplicated influenza)的临床表现包括:发热、寒战、乏力、头痛、鼻塞、咽喉痛、咳嗽咳痰、胸痛等。有些流感患者可能出现进行性呼吸困难,甚至急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。因此,临床上如何在早期识别重症病例非常重要。最近一项研究显示,低氧(PaO2/FiO2 低于 250 mmHg)联合淋巴细胞减低(外周血淋巴细胞计数小于 0.8×109/L)可以较好地预测住院流感患者的死亡和 ICU 入住情况。除此之外,病毒株的毒力,环境因素,以及年龄、免疫抑制、妊娠、肥胖等宿主因素都会影响流感病毒感染后的临床表现。

免疫缺陷宿主中的流感病毒性肺炎的临床表现是近年来的研究热点。通常这些免疫缺陷患者的 SOFA 评分、APACHE II 评分的分值更高,死亡率相比免疫功能正常的患者也更高。此外,流感病毒感染后的继发细菌感染、流感病毒感染的非呼吸系统表现等都是近年来的研究热点。

3. 流感病毒感染的免疫病理损伤

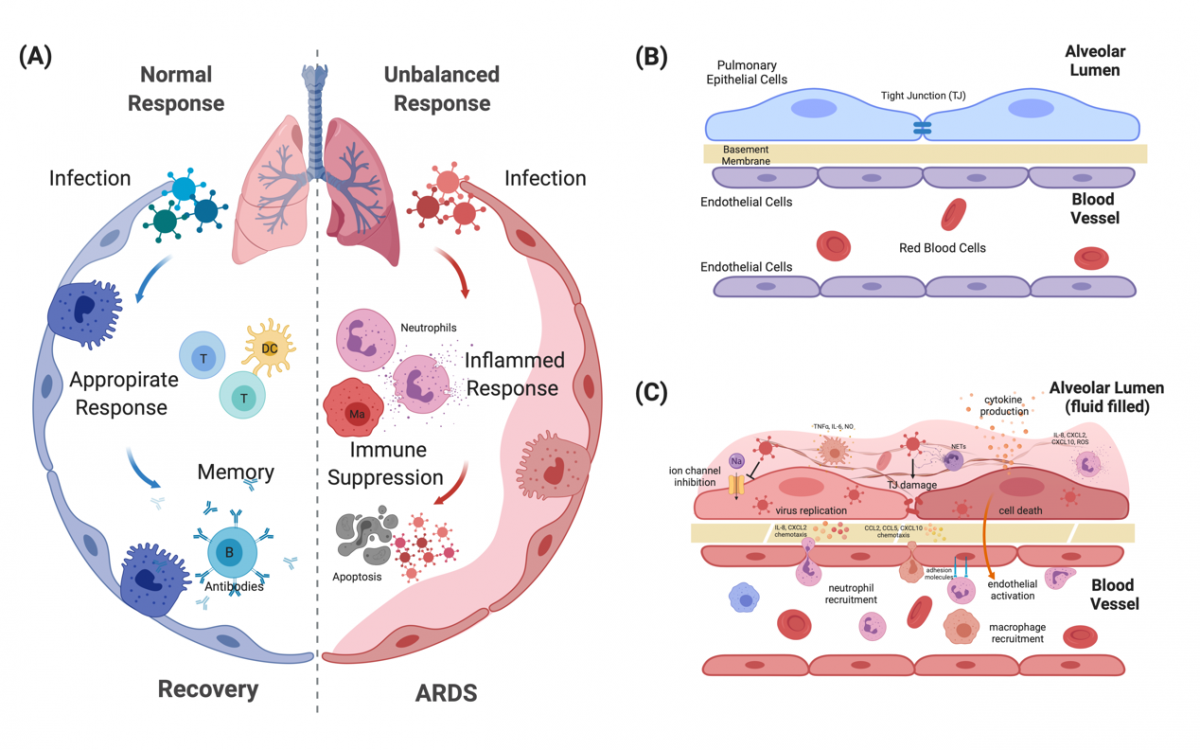

综述着重讨论了近年来,学界对于流感病毒感染引起的免疫病理损伤机制的理解。在病毒感染后,宿主通过一系列固有免疫信号通路识别病毒感染,并启动炎症反应以对抗病毒入侵。在正常的免疫反应中,被感染的细胞释放促炎因子和干扰素,并招募中性粒细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞摄取并呈递病毒抗原,引起抗原特异性的适应性免疫反应清除病毒(如图 1A 左所示)。但是,当促炎症反应太强烈时,会造成宿主细胞损伤,病毒复制反而得不到有效的清除(如图 1A 右所示)。

最近,学界提出一个新的概念「病毒性感染中毒症」(viral sepsis,其中 sepsis 也译作「脓毒症/败血症」,笔者认为「感染性中毒症」更直观),来描述重症流感中的免疫病理损伤。一方面,过强的炎症反应可以造成机体损伤;另一方面,紧随炎症反应之后机体会经历一段免疫抑制期,以淋巴细胞耗竭(lymphocyte exhaustion)和继发细菌感染风险增加为表现。宿主紊乱的免疫反应(disturbed homeostasis)最终导致严重的临床表现,甚至多器官衰竭(是为「感染性中毒症」)。虽然感染性中毒症一般与细菌和真菌感染相关,但近年来有文献报道 20% 入住 ICU 的重症 CAP 患者、60% 住院的病毒性 CAP 患者都有病毒性感染中毒症表现。(注:对于新型冠状病毒的致病机制,亦有假说提出感染性中毒症机制。)对于重症流感病毒性肺炎,感染性中毒症通常指病毒感染导致的上皮细胞损伤和全身各系统功能失调。

图 1 流感病毒感染免疫病理损伤机制示意图

图 1B-C 中阐述了流感病毒感染肺上皮细胞后,在固有免疫细胞的参与下机体出现 ARDS 的机制。ARDS 形成的机制是肺上皮-血管内皮细胞屏障受损,进而导致肺泡腔透明膜形成、肺水肿、顽固性低氧等临床表现,最终可导致呼吸衰竭甚至死亡。肺泡上皮细胞被流感病毒感染后,细胞间紧密连接被破坏,大量液体进入肺泡腔;同时细胞表面的 Na 离子通道被抑制,导致液体吸收障碍。同时,上皮细胞以及招募而来的中性粒细胞、巨噬细胞释放各种炎症因子,进一步加剧肺上皮-血管内皮细胞屏障的破坏。对关键固有免疫细胞和分子的详细总结可参见综述原文。

紧随固有免疫反应,适应性免疫细胞被激活并募集到感染部位。在流感病毒感染中,体液免疫和细胞免疫反应都被调动起来清除病毒和被感染的细胞。同样,适应性免疫反应的程度也需要被精确调节,以免反应过强造成免疫病理损伤。在流感病毒以及其它呼吸道病毒感染中,都存在肺部抗原特异性 CD8 T 细胞功能性受损(functional impairment)现象,由 PD-1 和调节性 T 细胞(regulatory T cell)介导。这一机制被认为是机体维持免疫平衡的手段之一。如果被激活的 T 细胞不能被很好调控,将造成机体免疫损伤。在重症流感患者中观察到大量淋巴细胞浸润,可能是流感病毒免疫病理损伤的一个很好的例子。

在流感病毒感染中,近年来多个研究组均报道外周血淋巴细胞计数减低是重症流感的独立危险因素,并且可以作为流感住院病人的临床结局预测指标之一。外周血淋巴细胞减低现象并不局限于流感病毒感染,在最近的新型冠状病毒感染(SARS-CoV-2)中,研究者也发现了类似的现象。外周血淋巴细胞计数减少主要以 CD4 细胞减少为主,其原因可能是由于病毒直接感染,或者是大量细胞因子介导的细胞死亡,或者还有其他原因有待探究。

4. 流感抗病毒治疗研究进展

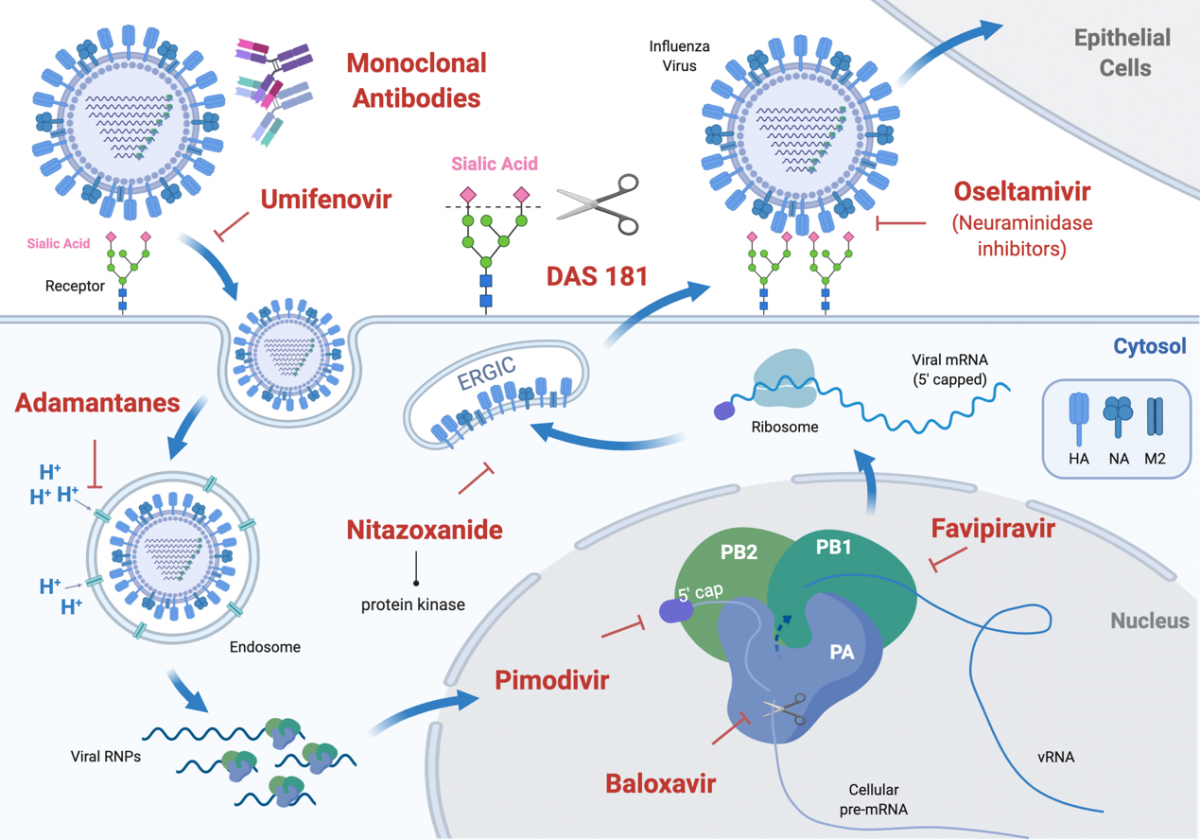

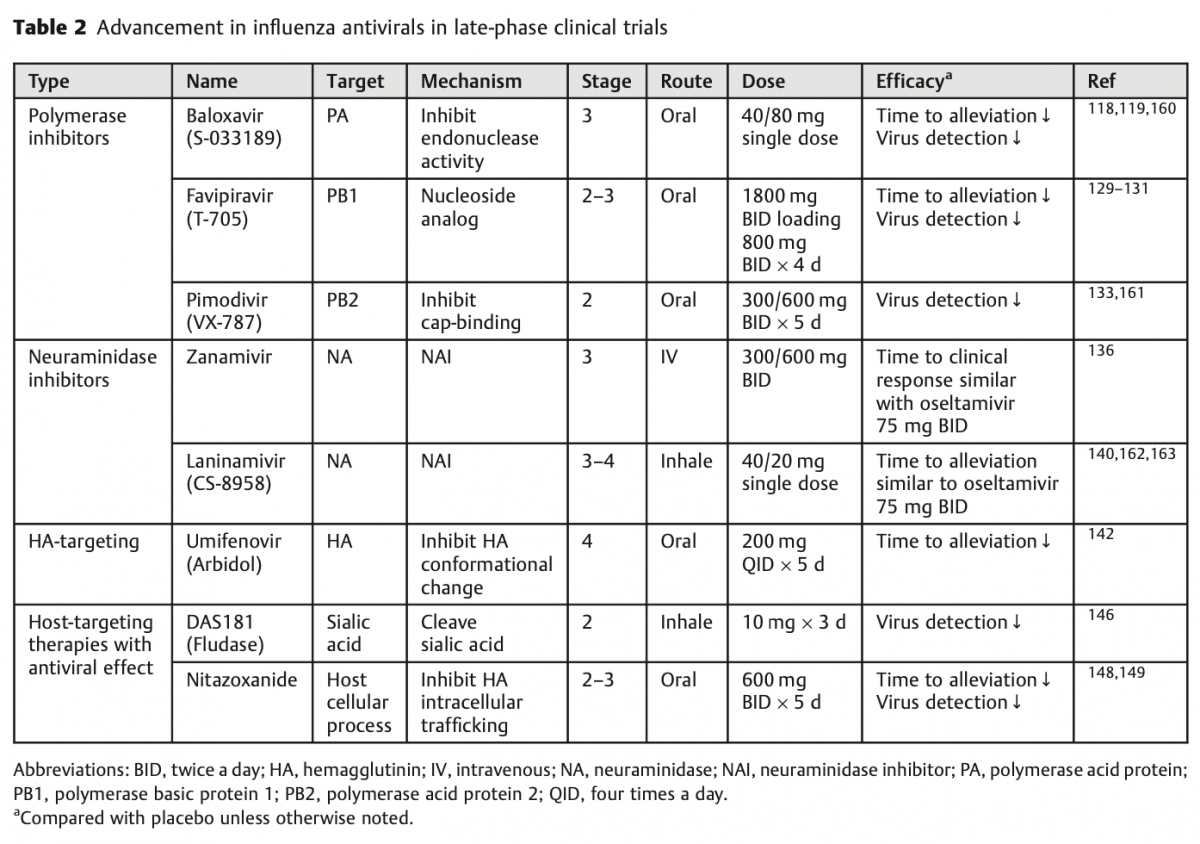

综述也着重总结介绍了近年来流感抗病毒治疗方面的研究进展,以临床试验方面的进展为主。除金刚烷胺和奥司他韦外,最近有一些新型抗流感病毒药物被批准上市或进入 II/III 期临床试验。按照作用机理这些药物可分为流感病毒聚合酶抑制剂类(法匹拉韦、巴洛沙韦、吡莫地韦)、新型神经氨酸酶抑制剂类(扎那米韦、拉尼那米韦)、作用于 HA 药物(阿比朵尔)、单克隆抗体类、作用于宿主细胞的免疫调节药物(DAS181、硝唑尼特)等(如图 2 所示)。

这些药物的最新临床试验结果总结如表 2 中所示,详细介绍请参阅综述原文。

图 2 流感抗病毒治疗研究

5. 总结与展望

流感病毒是成人社区获得性肺炎的重要致病微生物,每年给全球社会和经济带来极大的负担。流感病毒所带来的损失远不止每年流感季节核酸检测阳性和死亡的数字,还包括因患病、隔离,以及因照顾患者(多为 65 岁以上老年人)而损失的工作时间。幸运的是,和其他呼吸道感染不同,流感病毒感染可以通过疫苗预防,并且流感疫苗已经上市并大量生产。但是,由于流感病毒变异极快(存在抗原漂变现象,antigenic drift),流感疫苗必须每年接种,并且有些年份的疫苗保护效果不完全尽如人意(如 2017 - 2018 年流感季)。广谱流感病毒疫苗将极大程度解决这一问题。

流感抗病毒治疗策略的研究一直是近年来的研究热点。最近已经有多个具有潜力的药物进入晚期临床试验或已被批准上市。目前的流感相关临床试验大多关注无并发症的流感病毒感染(uncomplicated influenza),并且试验终点多数为临床症状消失的时间。未来的研究应当包括重症住院流感病人,并关注这些抗病毒药物是否能改变重症流感患者的临床结局。但我们也要意识到,针对重症流感的随机对照临床试验因为各种因素很难实施,仍需政府部门、企业、学界的共同努力。

针对流感病毒性肺炎的研究也促使我们对其它呼吸道病毒有了更深的理解。例如,一些原本为流感病毒开发的广谱抗病毒药物,也被应用于其它病毒感染的(试验性)治疗中,包括新型冠状病毒感染。针对流感病毒的研究应该得到持续的关注,这样才能为下一次流感大流行,或者其它新发突发呼吸道传染病做好准备。

更多内容,请点击查看原文。

本网站内容转载须联系版权方授权。