近日,上海交通大学医学院附属仁济医院检验科李敏教授团队在国际高水平期刊《Drug Resistance Updates》(中科院1区,2023年影响因子15.8)上在线发表了题为《Emergence of Silent NDM-1 Carbapenemase Gene in Carbapenem-Susceptible Klebsiella pneumoniae: Clinical Implications and Epidemiological Insights》的最新研究成果。

随着抗生素的广泛应用,细菌耐药性日趋严重,抗感染治疗过程中,临床医生及微生物室均将主要目光聚焦于耐药菌。但细菌变化多端,敏感菌株也不能完全忽视。本研究发现,对抗菌药物敏感的肺炎克雷伯菌中也潜伏着沉默的blaNDM-1耐药基因。

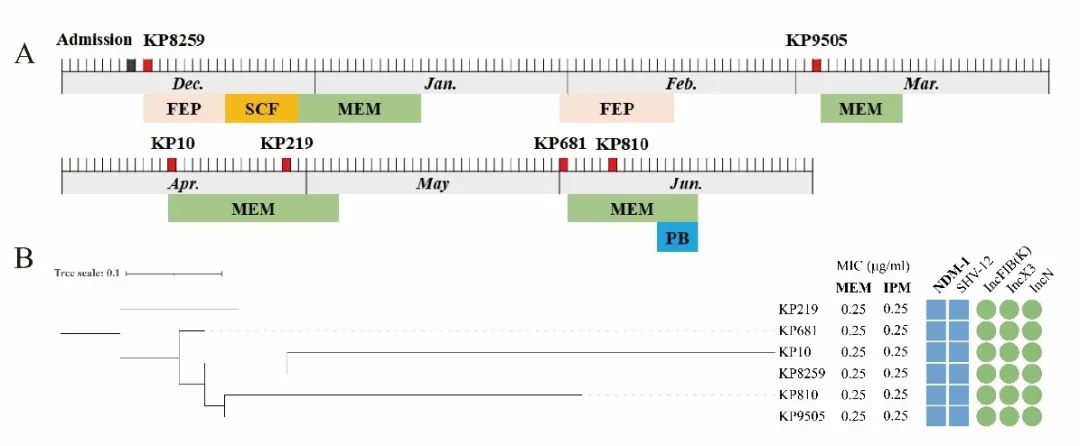

本研究从一位迁延不愈的老年男性肺炎患者入手。患者住院六个月内共经历了四次复发性肺炎,从痰液中共分离出6株肺炎克雷伯菌,且所有菌株对亚胺培南和美罗培南MIC为0.25 μg/ml,为高度敏感的菌株(图1)。美罗培南抗感染治疗有一定的效果,但始终不能彻底将该菌清除。细菌全基因组测序显示,痰液分离的6株菌属于同一个克隆,且所有菌株都携带了位于流行性IncX3质粒上的blaNDM-1耐药基因。

图1. 患者菌株检出和抗生素使用

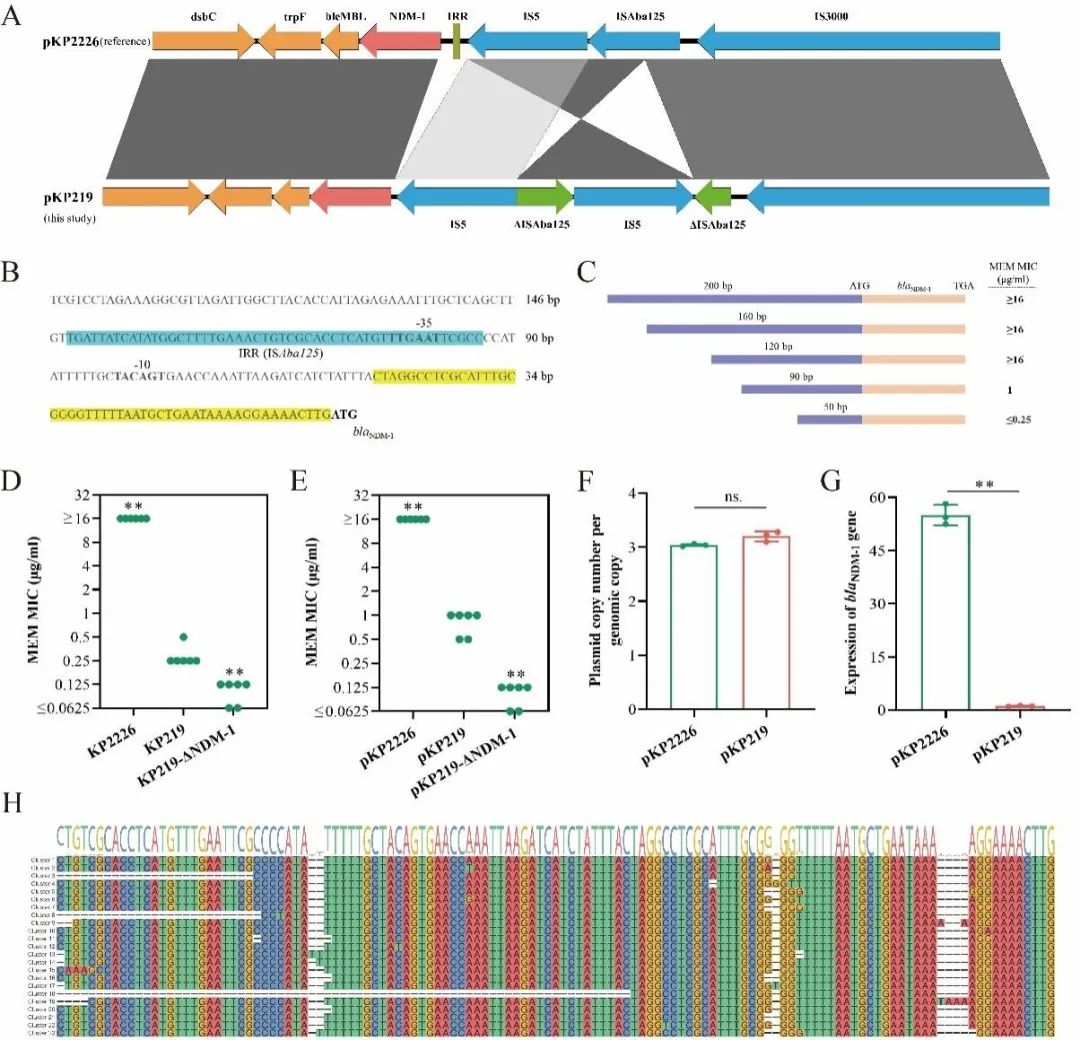

进一步的研究发现,因质粒插入序列IS5的重排导致blaNDM-1基因上游启动子区域(PISAba125)完全缺失,阻碍了blaNDM-1基因的正常表达,导致菌株出现对碳青霉烯敏感的药敏表型(图2)。虽然blaNDM-1基因本身序列依旧完整,但因启动子缺失导致自身处于沉默状态,潜伏于临床菌株中。

图2. 启动子缺失导致沉默型blaNDM-1耐药基因的出现

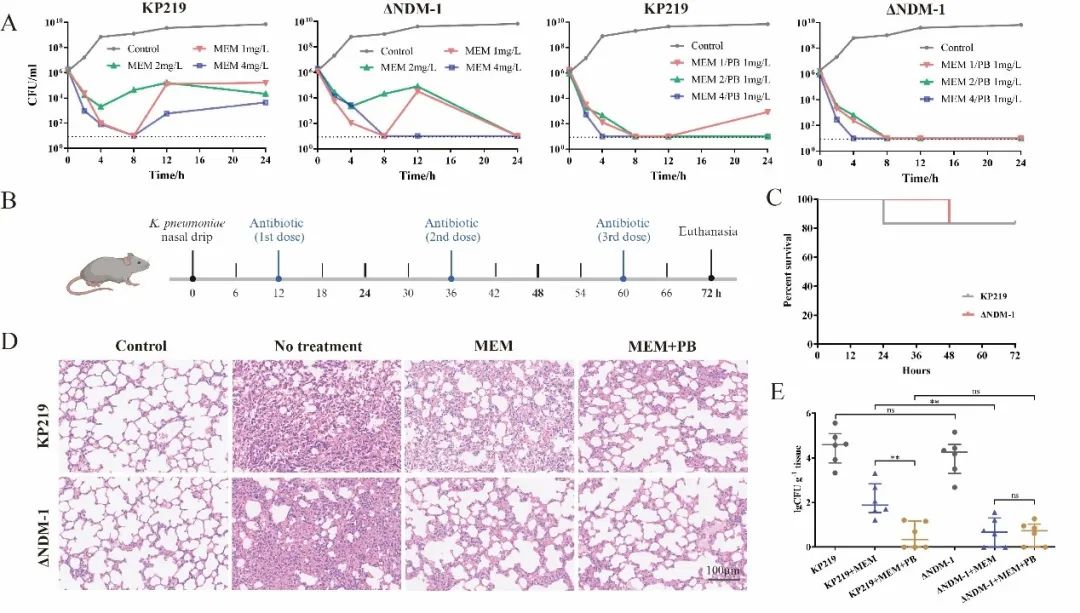

虽然携带沉默blaNDM-1基因的肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类均高度敏感,但体外杀菌实验和小鼠感染模型均表明,该类菌株对碳青霉烯类抗菌药物介导的杀伤表现出显著的耐受性(图3)。在高浓度美罗培南作用下,虽然菌株生长受抑制,但不能被完全清除。而敲除该沉默基因可显著提升美罗培南的杀菌效果。结果表明,沉默blaNDM-1耐药基因并非完全失活,只是通过敏感的药敏表型将自身隐藏起来,并可通过介导抗生素耐受导致临床抗感染治疗的失败。

图3. 沉默blaNDM-1耐药基因介导菌株对抗菌药物的耐受

沉默耐药基因的出现为抗感染治疗带来了新的挑战。临床工作中,我们不仅要关注表型耐药菌株,对敏感菌株也需提高警惕。虽然沉默耐药基因在临床菌株中的具体流行情况仍有待于后续大样本的研究,但在表型敏感但临床抗感染效果不佳的情况下,可采用分子检测方法,以识别可能携带沉默耐药基因的菌株,确保采用合理的抗感染策略。

检验科李敏主任一直强调,来自临床的问题是我们最好的科研方向,只有用心做好临床,服务临床才能做出临床获益的科学研究。提倡从临床发现问题,用科研解答问题,本研究也是临床和实验研究相结合的标志性成果。微生物室在李敏主任的带领下,是首批入选上海市药敏参比实验室八家医院之一,2023年全国耐药监测网优秀单位。在临床中率先实现了智能化接种、无纸化鉴定和快速药敏审核制度。同时拥有基质辅助激光解离飞行质谱仪,全球首台血培养自动上机和自动转种平台,细菌基因组进化分析平台、分子诊断平台和阴道微生态分析平台,极大满足临床多样需求。

上海交通大学医学院附属仁济医院检验科主管技师秦娟秀、宁波大学附属第一医院检验科检验技师朱渊及上海交通大学医学院附属仁济医院重症医学科主治医师诸一为为本文的共同第一作者。上海交通大学医学院附属仁济医院检验科李敏教授及特聘副研究员沈震为本文共同通讯作者。本研究获得了国家自然科学基金及上海市“浦江人才”计划资助。

第一作者:秦娟秀

医学硕士,上海交通大学医学院附属仁济医院检验科,主管技师。担任上海市微生物耐药防控专业委员会委员兼秘书,上海市细菌耐药监测网青年委员。主要研究方向为病原微生物传播机制和生物安全。近五年以第一作者或共同第一在Gastroenterology、Drug Resist Updat及Emerg Microbes Infect等期刊发表 SCI 论文7篇,主持国家自然科学青年基金一项,入选上海市公共卫生体系建设三年行动计划-优秀青年人才计划,授权发明专利一项。

第一作者:朱渊

医学硕士,宁波大学附属第一医院检验科,检验技师。从事临床微生物检验工作,主要研究方向为病原菌耐药及致病机制。2023年6月赴上海交通大学医学院附属仁济医院检验科进修学习。参与发表SCI论文5篇,市级项目2项。

第一作者:诸一为

医学博士,上海交通大学医学院附属仁济医院重症医学科,主治医师。主要研究方向为细菌耐药与致病机制。以第一及共一作者发表SCI论文4篇,研究成果发表于Drug Resist Updat、Clin Microbiol Infect、mSystems等国际专业SCI期刊。

通讯作者:沈震

医学博士,上海交通大学医学院附属仁济医院检验科,特聘副研究员。主要研究方向为病原菌耐药与致病机制,细菌外膜囊泡在耐药性传递及病原体诊断中的应用,侧重于临床和实验研究相结合。2019-2021年于英国牛津大学从事访问学者研究工作。主持国家自然科学基金青年及面上项目各一项,并入选上海市“浦江人才”和“青年科技英才扬帆计划”。以第一及通讯作者发表SCI论文20篇,研究成果发表于Drug Resist Updat、Emerg Infect Dis、Emerg Microbes Infect、Clin Microbiol Infect等国际专业SCI期刊。

通讯作者:李敏

医学博士,研究员,博士生导师,上海交通大学医学院附属仁济医院检验科主任。教育部“长江学者”特聘教授,基金委优秀青年科学基金获得者,上海市领军人才。担任中华医学会检验医学分会委员、中华医学会细菌感染与耐药防治分会委员、中国医师协会检验医学专委会委员、上海市医学会检验医学专科分会副主任委员、上海中西医结合学会检验医学专委会主任委员、上海市微生物学会常务理事兼秘书等。主要研究方向是临床重要病原菌流行致病及与宿主互作机制。临床基础和转化研究成果先后发表Nat Med、Nat Microbiol、Cell Host Microbe等国际专业SCI期刊论著80多篇,主持国家自然基金10项。获得国家科学技术进步二等奖(第三完成人)。

END

作者|沈震(上海交通大学医学院附属仁济医院)

审校|谢轶(四川大学华西医院)