前言

2024年7月,北京大学人民医院王辉教授团队在宏基因组测序领域取得新进展,相关研究成果发表于《Microbiome》,题目为:The plasma viral communities associate with clinical profiles in a large-scale haematological patients cohort(文章第一作者马帅、尹玉瑶和郭一凡)。

研究背景与目的

血液病患者因疾病及其治疗常出现免疫系统功能削弱,易受病毒感染,包括常见病毒的原发和继发感染及罕见病毒感染。目前,对血液病患者体内病毒组(virome)的系统研究仍有限。本研究利用宏基因组测序技术(mNGS),探讨血液病患者血浆中的病毒多样性及其在患者病程中所扮演的角色,并识别病毒感染与患者临床特征的关联。这些发现将有助于理解病毒在血液病患者疾病进程中的作用,改进临床管理,提高患者生存质量。

视频摘要

样本收集、样品制备、测序和分析

本研究收集了2022年4月1日至2023年8月31日在北京大学人民医院进行血浆mNGS检测的1601例患者数据。排除重复检测及缺乏临床信息的样本后,纳入1383例患者。

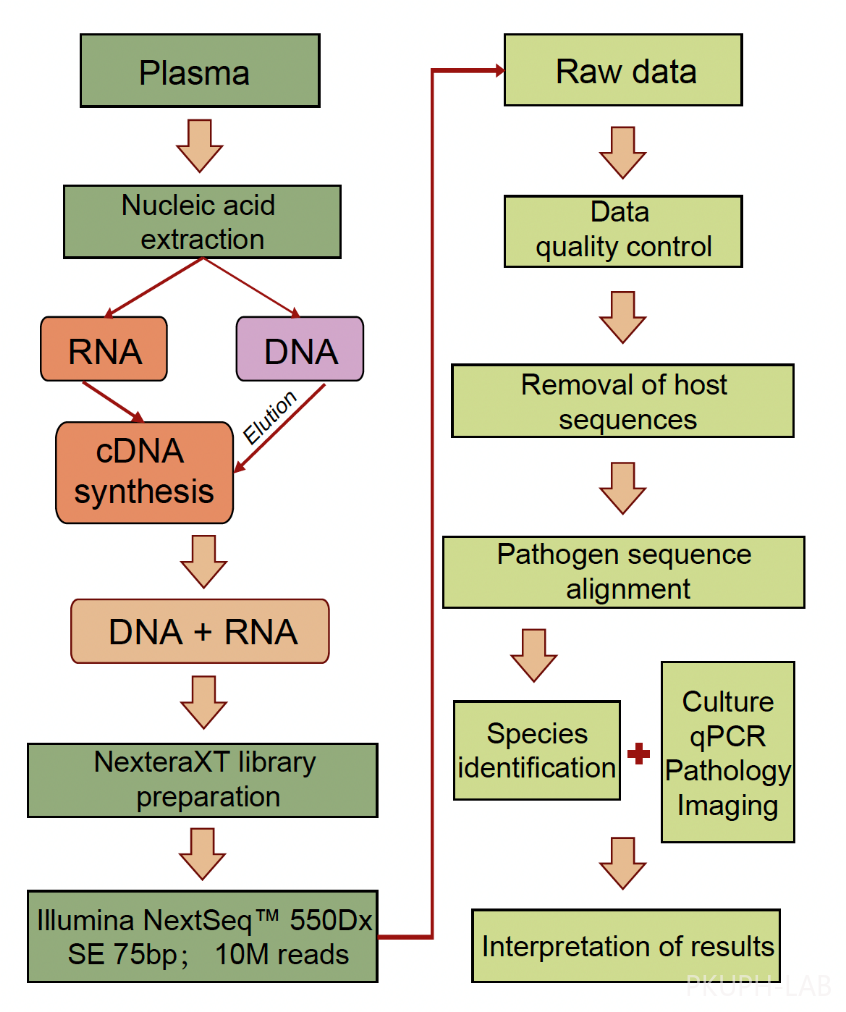

核酸提取分为DNA提取(N=667)和DNA&RNA提取(N=716)。使用Illumina NextSeq™ 550Dx测序,策略为SE75,至少20M reads,每次包括阴性对照(NC)。

用Trimmomatic过滤低质量序列,Bowtie2与GRCH38比对去除人源序列,Kraken2与参考数据库比对识别病原体(图1)。

图1.流程示意图

研究结果

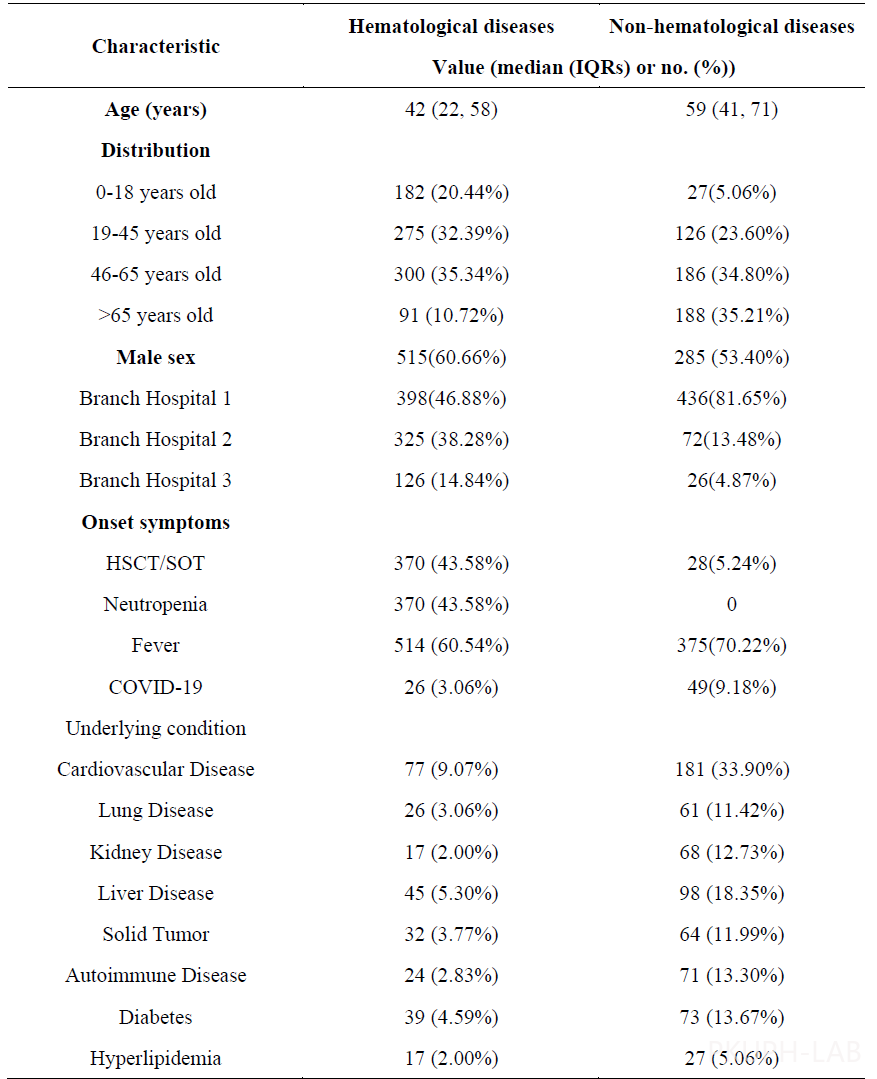

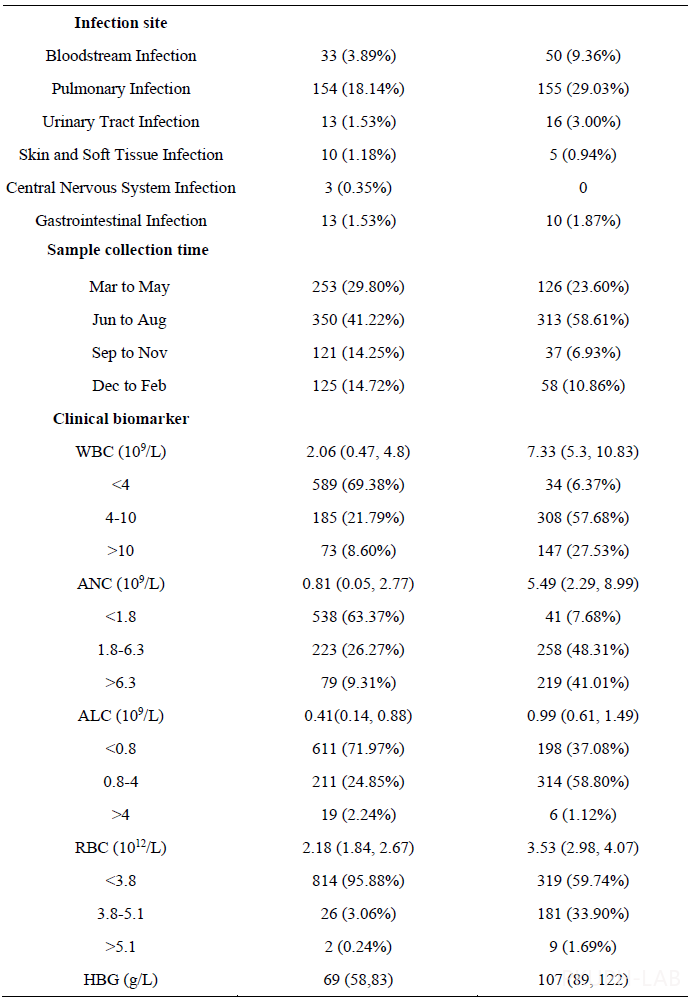

1383个血浆样本全年均匀分布,患者年龄中位数为 50 岁(四分位距IQRs:30,63)。其中800例(57.84%)为男性患者,849例(61.39%)为血液系统疾病患者。患者的临床特征包括发病症状、基础疾病、感染部位、病原体检测时间和临床生物标志物等信息。

表1. 患者人口统计特征和临床特征

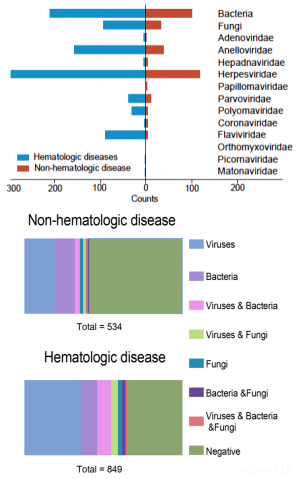

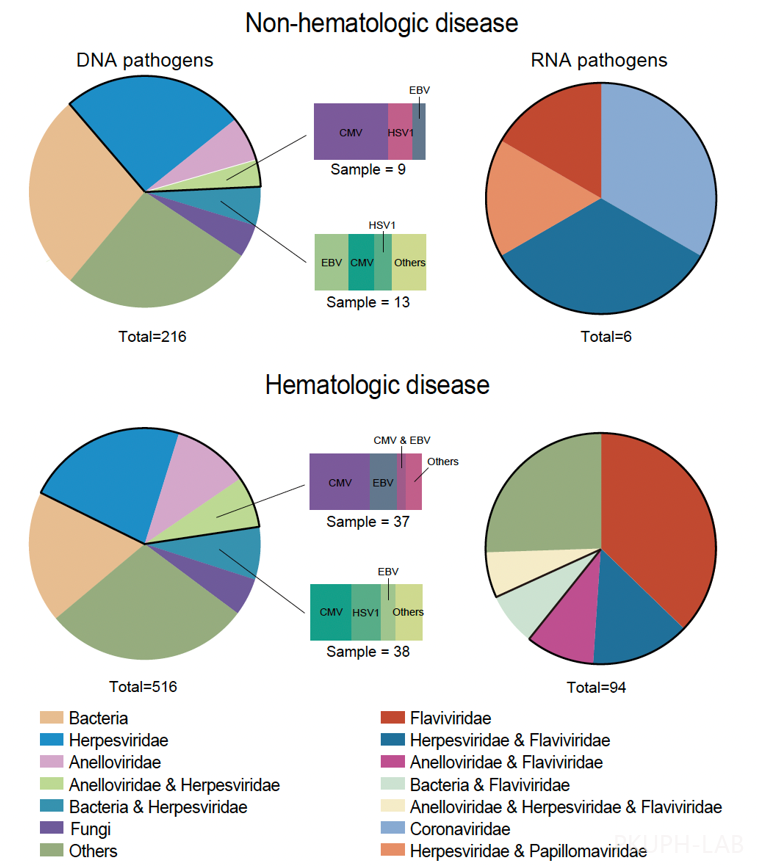

细菌和真菌的检出率分别为20.61%和8.75%。最常检出的病毒科包括疱疹病毒科(25.87%,主要为CMV、EBV、HHV6B和HSV-1)、细环病毒科(14.03%,主要为TTV)、细小病毒科(3.47%,主要为B19V)和黄病毒科(12.70%,主要为HPgV-C)。在检测的DNA病毒中,血液病患者的总体病毒检出率高于非血液病患者;在RNA病毒中,血液病患者黄病毒科的检出率显著更高。总体而言,血液病患者的病毒检出率显著高于非血液病患者(图2)。

图2. 1383例患者病原检出情况与构成比

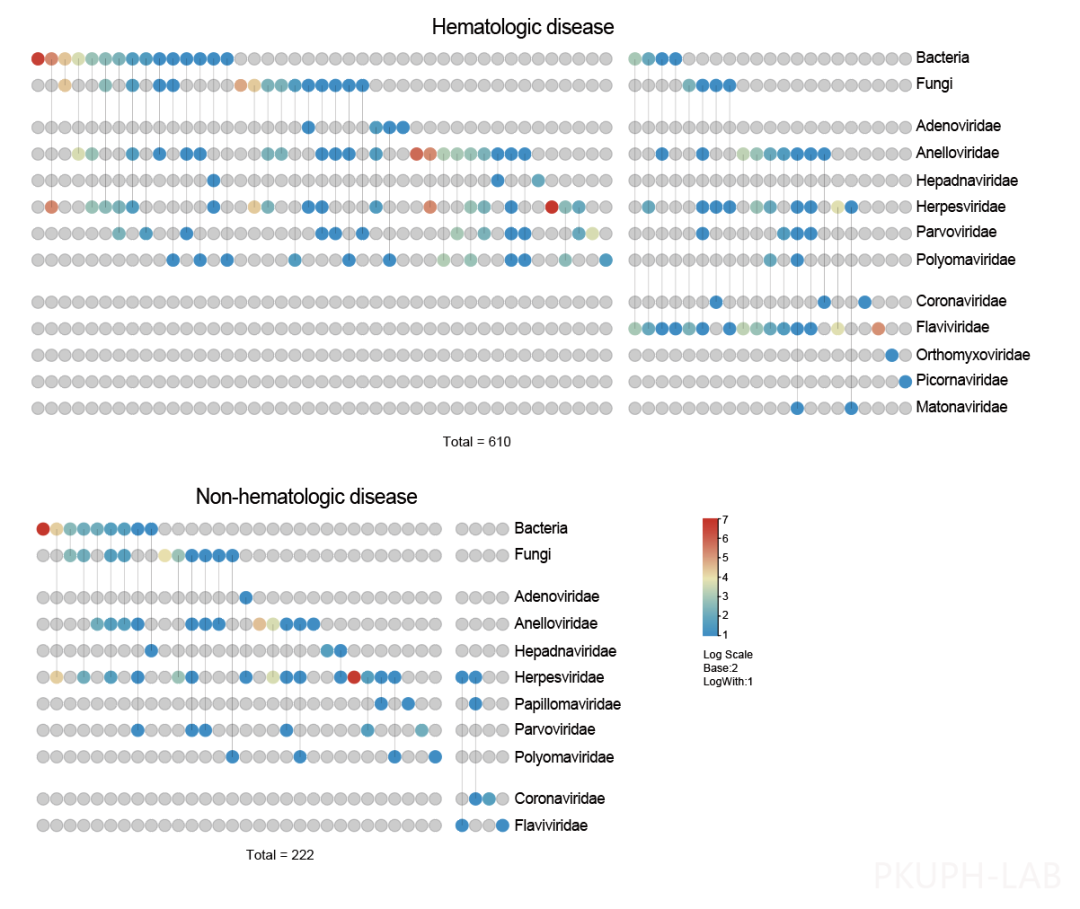

住院患者中多种病原体混合感染频发。我们对1383例住院患者的病原体混合感染情况进行了分析,共发现335例混合感染,即同一患者检测到至少两种病原体。另有497例患者仅感染一种病原体。与非血液病组相比,血液病组的混合感染比例显著更高(图3)。

图3. 1383例患者病原感染,混合感染示意图

疱疹病毒科与细菌的混合感染(n=75)和疱疹病毒科与细环病毒科的混合感染(n=78)最常见。在血液病患者中,涉及RNA病毒的混合感染主要包括黄病毒科与疱疹病毒科、细环病毒科和细菌的混合感染(图3-7)。血液病组的RNA病毒检出率显著高于非血液病组,主要由于黄病毒科的高感染率。总体而言,血液病患者中病原体混合感染的比例和复杂性均高于非血液病患者(图4)。

图4. 1383例患者病原感染、混合感染示意图

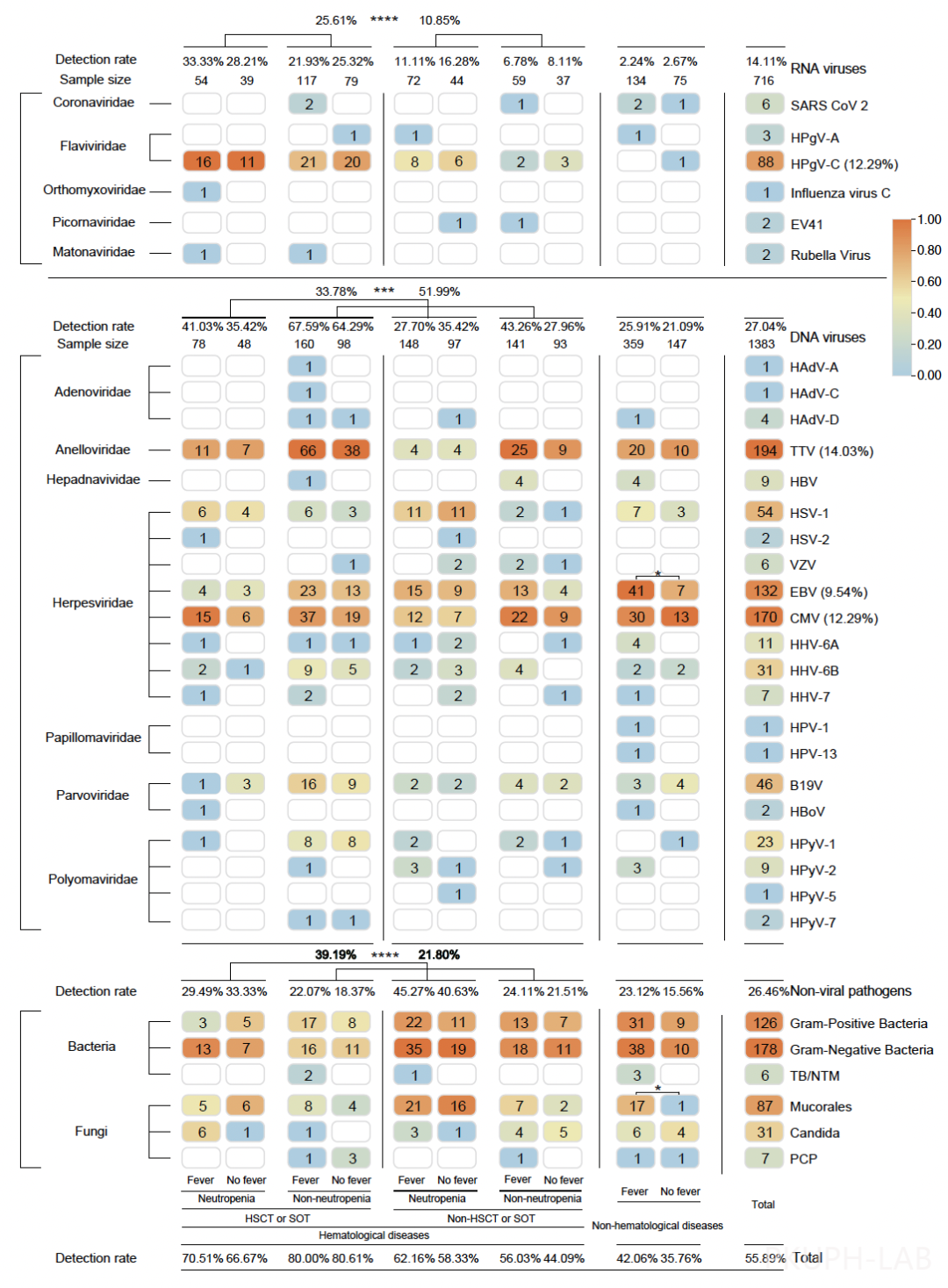

不明原因的发热是血液病患者的常见症状,我们分析了发热与病毒感染之间的关联。将患者分为HSCT/SOT组、非HSCT/SOT组及非血液病组。在血液病组中,进一步分为粒缺和非粒缺组。最常检测到的病毒是TTV(14.03%)、CMV(12.29%)、EBV(9.54%)和HPgV-C(12.29%)。非粒缺组的DNA病毒检出率较高,而粒缺组中非病毒病原体的检出率较高。非血液病组中两种病原体的检出率均低于血液病组(图5)。

图5. 发热与病原体检出情况热图

在DNA病毒中,TTV、CMV、B19V和HPyV-1在非粒缺组的非HSCT/SOT患者中检出率较高,而RNA病毒中,HPgV-C在HSCT或SOT组中更为常见。总体而言,发热组病原体的检出率显著高于非发热组。

在血液病组中,细菌、DNA病毒(如TTV、EBV、CMV、HHV6B)以及SARS-CoV-2、流感病毒C型和风疹病毒等RNA病毒的检出率在发热组中高于非发热组。在非血液病组中,EBV和毛霉菌的检出率在发热组中明显高于非发热组(图5)。

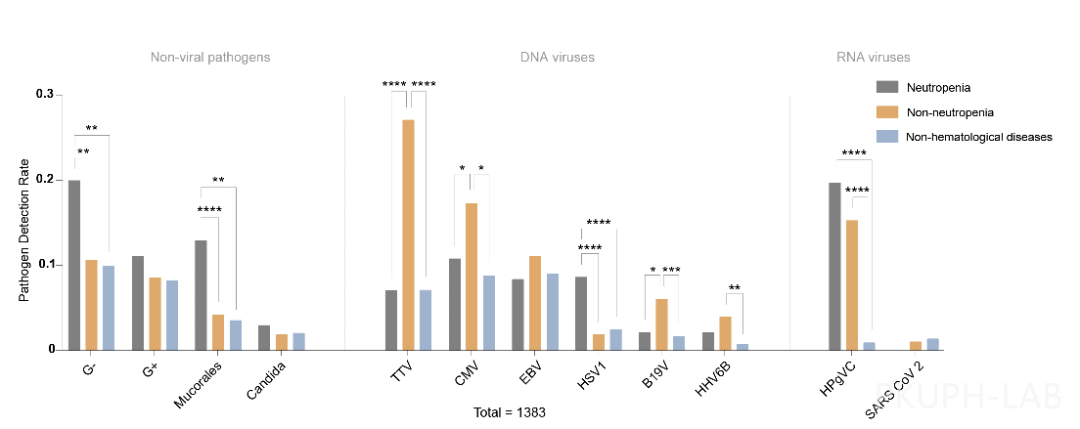

临床上,粒缺患者感染情况备受关注。我们分析了血液病且粒缺、血液病非粒缺,以及非血液病患者的病毒特征。在非病毒病原方面,粒缺患者中G-菌和毛霉菌的流行率更高。TTV、CMV、HHV6B和B19V感染在非粒缺患者中更为常见,而HSV1和非病毒病原感染在粒缺患者中更普遍。HPgV-C感染在粒缺和非粒缺组中均较高(图6)。其他病毒感染未呈现明显差异。

图6. 高检出病原体在不同组中的检出差异

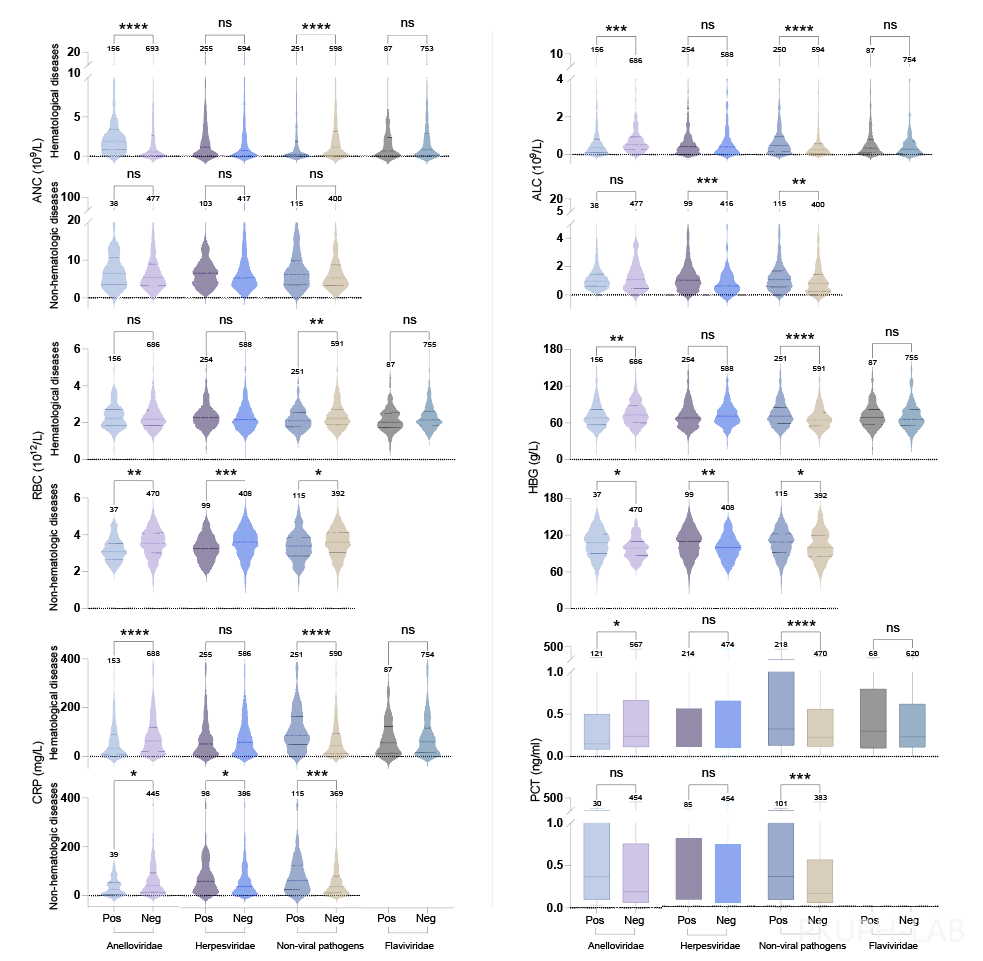

为了探究病原体与血细胞和感染指标之间的关系,我们分析了感染和未感染患者的ANC、ALC、HBG和CRP水平,包括Anelloviridae、Herpesviridae、Flaviviridae和非病毒性病原体。

在血液系统疾病患者中,Anelloviridae阳性组的ANC显著高于阴性组,而ALC、HBG、CRP和PCT水平显著低于阴性组。在非血液系统疾病患者中,Anelloviridae阳性组的HBG水平显著升高,CRP和RBC水平显著降低。疱疹病毒科感染在血液病患者中未观察到显著差异,但在非血液病患者中,阳性组的ALC、HBG、CRP水平显著升高,RBC水平显著降低。

在非病毒性病原体感染的血液病患者中,阳性组的ALC、HBG、CRP和PCT水平显著升高,ANC和RBC计数显著降低。在非血液病患者中,阳性组的ALC、HBG、CRP和PCT水平显著升高,RBC显著降低。此外,黄病毒科感染组未观察到显著差异(图7)。

图7. 病原检出与临床相关参数分析

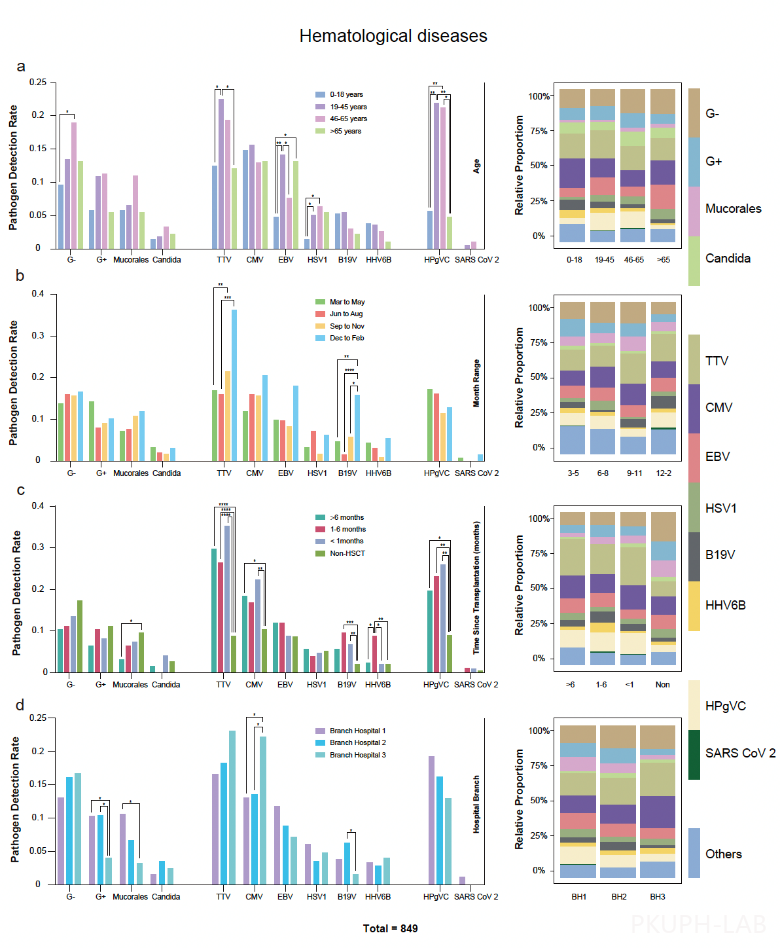

我们对样本的不同年龄组、季节、移植阶段以及患者所处环境进行了统计分析。在年龄组分析中,发现血液病患者中,TTV、HPgV-C和非病毒性病原体更容易感染19-45岁和45-65岁患者。EBV更常见于19-45岁和>65岁患者,而HSV1在0-18岁组中较少。相比之下,非血液病组中,只有EBV在>65岁组中检出率显著更高。

在季节组分析中,血液病患者中TTV和B19V在冬季检出率较高,非血液病组中也发现相似情况。对移植患者进行分组后,发现TTV、CMV、B19V和HPgV-C在移植患者中的检出率显著高于非移植血液病患者,而非病毒病原体在移植患者中的检出率相对较低。此外,HHV6B在移植后1-6个月的检出率较高(图8)。

图8. 血液病患者病原体检测率与临床特征分析

讨论与小结

本研究对849名接受mNGS检测的血液病患者和534名非血液病患者的血浆病毒组进行了全面分析。据我们所知,这是关于血液病患者血浆病毒组的最大队列研究。血浆病毒组的分析揭示了血液病患者在特定疾病阶段的易感情况及与非病毒病原的混合感染情况。研究发现血液病患者的血浆病毒组与各种临床特征密切相关。了解血浆病毒组有助于改进血液病患者的临床管理,提升患者的生存质量。

原文链接

https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-024-01855-4

作者简介

马帅

北京大学人民医院医学检验学2021级硕士研究生马帅,导师为王辉教授。

主要研究方向:宏基因组测序技术在人类病毒组学中的研究与应用

以第一作者或并列第一作者在Microbiome和International Journal of Antimicrobial Agents杂志发表SCI论文2篇,中文核心期刊论文1篇,授权国家发明专利一项。

尹玉瑶

北京大学人民医院检验科助理研究员 尹玉瑶

医学博士,毕业于北京大学医学部临床检验诊断学专业。2021年8月至今 在北京大学人民医院检验科工作。

主要研究方向:

1.宏基因组病原诊断新技术

2.金黄色葡萄球菌耐药和进化机制

以第一作者或并列第一作者在Genome Medicine、Clinical Infectious Diseases和Microbiome等杂志发表SCI论文6篇,中文核心期刊论文1篇,授权国家发明专利1项。负责国家自然科学基金1项。

郭一凡

北京大学人民医院检验科副研究员 郭一凡

医学博士,毕业于北京大学人民医院医学检验学专业。2022年8月至今 在北京大学人民医院检验科工作。

主要研究方向:

宏基因组测序技术在下呼吸道感染诊断中的应用与优化。

以第一作者或并列第一作者发表SCI论文7篇,相关论文发表于EBioMedicine、Emerg Infect Dis和Microbiome等,授权国家发明专利4项。负责国家自然科学基金1项。