唐卓芸、陶传敏

四川大学华西医院实验医学科

普通裂褶菌,简称裂褶菌,属担子菌纲,伞菌目,裂褶菌科,裂褶菌属,寄生于阔叶树及针叶树的腐木上,自然界中生长的最适温度为22~25℃,可供食用或药用。

01

普通裂褶菌感染

裂褶菌为一种条件致病菌,正常定植于呼吸道黏膜,可通过呼吸道传播,是呼吸道非曲霉性真菌病的重要病原体[2]。其引起的感染程度取决于宿主的年龄、免疫状态以及致病菌数量,可分为:(1)在原有肺部疾病基础上定植但不发病;(2)皮肤真菌病;(3)鼻腔和肺部感染包括真菌性支气管肺炎、肺真菌瘤;(4)播散型或肺外侵袭性感染,如脑脓肿;(5)致敏性疾病如哮喘、ABPM等[3]。根据Chowdhary[4]等回顾普通裂褶菌感染病例,呼吸道感染所占比例可高达94%,表明其可能主要通过呼吸道传播。

裂褶菌肺部感染临床症状无特异性,可表现为哮喘样发作、呼吸困难、咳嗽咳痰、发热及胸痛等,部分患者无典型临床症状。部分患者具有腐木接触史或野生菌类接触史,由于菌丝和孢子刺激机体产生白细胞介素、集落刺激因子等细胞因子,可促使外周血白细胞总数、嗜酸性粒细胞和IgE可有轻到中度升高,引起ABPM。在非曲霉菌属引起的ABPM中,裂褶菌占居第三位[5]。部分患者影像学表现可有支气管黏液嵌塞、肺不张、肺部浸润影及指套征等。

普通裂褶菌感染的治疗尚无标准方案,主要治疗方法包括药物治疗、手术治疗、反复支气管灌洗及预防复发。药物治疗常使用抗真菌药物和糖皮质激素。抗真菌药物使用经验有限,体外药敏试验暂无统一标准。Chowdhary等[6]报道30株普通裂褶菌对不同抗真菌药物的体外药敏试验,最小抑菌浓度分别为:艾莎康唑0.19 mg/L,伊曲康唑0.20 mg/L,伏立康唑0.24 mg/L,两性霉素B 0.29 mg/L,氟康唑19.39 mg/L,氟胞嘧啶17.28 mg/L。文献报道采用伏立康唑、伊曲康唑、两性霉素B、氟康唑等治疗均有效[7-8]。此外,糖皮质激素具有全身抗炎,缓解痉挛,降低嗜酸性粒细胞水平等多种作用,部分患者仅使用糖皮质激素未用抗真菌药物也取得良好的疗效[9]。

02

实验室检测

通过临床症状和影像学诊断裂褶菌感染较困难,目前主要依赖于实验室检测,其中最重要的方法为传统微生物学检测和分子生物学检测。

2.1 形态学检测

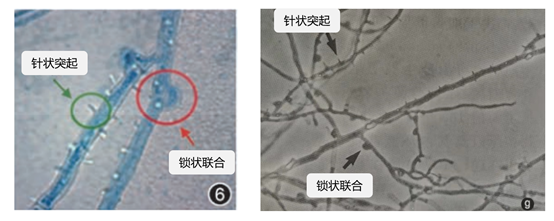

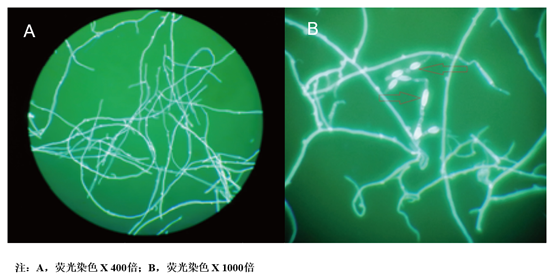

裂褶菌可采用传统微生物形态学检测。临床分离的菌株在沙保弱培养基、土豆培养基上可形成棉质、白色、中央隆起抬高、蓬松的菌落,培养时间延长会在培养基中释放出黄色或棕色色素,产生难闻的特殊气味(图1)。培养4~5天后,菌落表面出现微黄色液滴渗出物,菌落背面由白色变至微黄色[10]。采用胶带法或小培养制片后经乳酸酚棉兰染色(图2)、真菌荧光染色(图3)显微镜观察,镜下少见孢子,可见菌丝分隔明显,且分隔处看到典型锁状联合和针状突起。这两种典型的结构可初步鉴定为裂褶菌。

图1 普通裂褶菌菌落形态[10]

图2 普通裂褶菌棉兰染色镜下形态[2,5]

图3 普通裂褶菌真菌荧光染色镜下形态[7]

2.2分子生物学检测

分子生物学检测为目前鉴定裂褶菌的“金标准”,包括用28S rDNA(D1/D2)测序分析、核糖体内转录间隔区(internal transcribed spacers, ITS)测序和二代测序(next-generation sequencing,NGS)均可鉴别诊断[11-12]。不同类型的标本可选择不同的方法,对于培养后的分离菌株,可进行28S rDNA(D1/D2)测序分析和ITS测序,是鉴别普通裂褶菌最准确的办法。无测序条件的实验室也可先通过PCR扩增ITS 区域碱基序列,再用限制性内切酶片段长度多态性方法分析产物,也可鉴定裂褶菌[13]。对于病人的呼吸道标本如肺泡灌洗液,可通过NGS检测。

2.3 血清学检测

酶联免疫吸附试验可检测血清中针对裂褶菌分离物的菌丝体抗原的特异性IgE抗体,从而鉴定裂褶菌[4]。但该方法特异性较低,易受干扰,故不常用。

综上,普通裂褶菌为条件致病菌,为呼吸道非曲霉性真菌病的重要病原体之一,临床诊断主要依靠传统微生物学和分子生物学的方法。由于普通裂褶菌引起的深部真菌感染病例报道较少,临床认识有限;对于有腐木等可疑接触史,伴有呼吸道症状和胸部影像学提示,应考虑该病的可能,积极完善支气管镜检查及病原学送检是关键,今后多学科诊疗团队将在规范化诊疗方案、提高临床诊治水平中发挥重要作用。