敬畏自然,我们才能更好地认识自然,做到人与自然和谐相处;重视感染性疾病病原学诊断,我们才能更好地认识病原微生物,学习人类生存之道。

一、疫情下的微生物人

自列文虎克1674年发明显微镜以来,人类认识微生物已经有300多年的历史。作为一名青年微生物工作者,目睹了2003年的SARS,经历着2019年底开始的新冠肺炎,大众再次认识到了人类的渺小,病原微生物实验室生物安全和安全防护也随即进入大众视野。通过历代微生物工作者的努力,我们对病原微生物已经有了更科学的认识,在常规工作中,微生物工作者除了面对SARS-CoV2病毒检测,还会面对300多种临床常见的病原微生物,例如结核分枝杆菌菌、布鲁菌、金黄色葡萄球菌、曲霉菌和流感病毒等。微生物工作者正在用勤劳和智慧创造着新的检测技术,总结经验教训,让更多的人认识病原微生物。

二、精准检验、精准医疗

目前已知的与人类有关的病原微生物大概有1000多种,传统的检测手段如涂片、生化反应已经无法满足我们对所有病原菌的认识。近年来,微生物学检测新技术MALDI-TOF MS技术和mNGS技术的出现改变了微生物检测方法,但没有任何一种技术能完全满足临床病原微生物学诊断。

2022年3月我带着求知的欲望来到了国内顶尖的临床微生物实验室——中日友好呼吸与危重症医学科临床微生物与感染实验室学习。实验室建立了快速、准确、全面的病原微生物学诊断平台,拥有众多国际一流的感染性疾病诊断与检测设备,如:全自动细菌鉴定及药敏分析系统、MALDI-TOF MS、全自动血培养仪、分枝杆菌液体培养系统、PCR仪、数字PCR仪、Gene-Xpert、BeckmanCoulter流式细胞仪(CytoFLEX LX)、脉冲场电泳系统、厌氧微需氧培养系统、全自动样品制备系统、基因芯片检测平台、二代测序仪、Nanopore四代测序仪等、P2(加强型)实验室和科研平台。目前开展项目120余项,全面覆盖病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌及多种非典型病原体,极大地满足了临床诊断和治疗的需求,值得我们学习。

三、有付出,才会有收获

在短短3个月的进修时间里,带教老师为我安排了所有临床岗位的轮转:临床微生物标本接收及处理、呼吸道标本的临床微生物检验、血培养及无菌部位标本的临床微生物检验、真菌标本的临床微生物检验、分枝杆菌标本的临床微生物检验(Xpert、MGIT960液体培养、分枝杆菌基因芯片检测)和病原微生物形态学检查。其中进修6个月的微生物学老师有6周呼吸与危重症医学科感染专业组的临床轮转时间。临床微生物与感染实验室隶属于呼吸与危重症医学科,学科主任由国家杰出青年科学基金获得者曹彬教授担任,这支集临床、教学与科研一体的团队,围绕呼吸道感染这一核心方向,致力于呼吸道感染性疾病的临床研究及病原体研究。微生物学大夫通过6周感染组的轮转,与临床大夫面对面沟通交流,建立了感染性疾病诊断的临床思维。

日常工作中带教老师要求我们独立完成,之后通过复检发现问题、指出问题、改正问题。记得刚进入实验室第一周跟随范艳艳老师学习呼吸道组病原微生物检验,因之前工作中很少遇到,一周内连续漏检1株诺卡菌和1株脓肿分枝杆菌,倍感愧疚。通过老师的认真讲解,对两种菌有了深刻的认识。两个遗漏病例给我的启示如下:一、有预见才会遇见,对病原菌流行病学应有足够的认识。二、临床微生物工作者应该熟知病原菌生长特性。三、视检如亲,每份样本背后都是患者满心的期盼,我们没有理由不去认真对待。常规工作中需要有突破固有工作模式思维的限制,例如,跟随范老师在呼吸道组学习时,BALF标本48小时发阴性报告后,平皿会继续培养至14天,期间因延长培养明确诊断隐球菌感染2例(5天生长)、诺卡菌(11天生长)感染1例,这样的工作对于患者的受益是莫大的。作为一名临床微生物工作者,只有亲身实践操作,总结经验,才能学有所获,学有所成。

四、努力学习,共同提高临床抗感染能力

临床微生物工作者不仅要学习病原微生物学知识,还需要学习临床感染性疾病的诊断和治疗思维,评估患者免疫状态,才能指导临床合理使用抗菌药物,并且还要预警院内感染的发生,为患者提供健康的医疗环境,提高感染性疾病病原学诊断,提高治愈率,降低住院时间和住院费用。

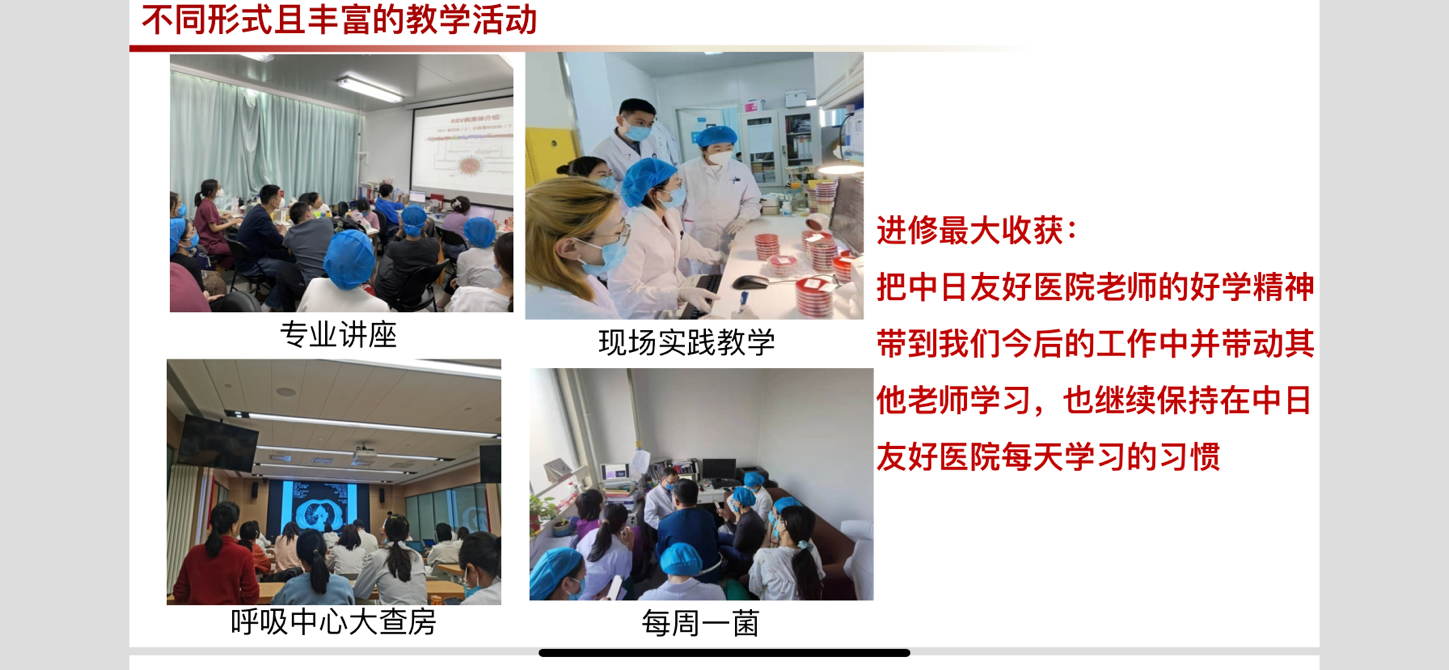

进修期间,实验室为学员设计了丰富的课程体系,包括每周一菌、现场实践教学和专业讲座。每周一菌课程的设计以病原菌为主导,学员为主角,由学员制作ppt并讲解,再由实验室主任鲁炳怀教授做相关专业知识延伸,以达到“当临床医生随机咨询一种病原菌时,微生物工作者应该做到5分钟科普解答”的目的。通过专业知识延伸环节,进一步拓展大家的知识面,同时微生物学大夫与临床大夫面对面讨论,加强临床与实验室沟通,培养临床大夫微生物学诊断思维的同时,亦培养微生物学大夫临床诊断思维。现场实践教学由高年资带教老师担任,带教老师们为大家准备了工作中遇到的典型病例、涂片、菌落形态等实践教学用具,让学生动手操作,培养学生实践操作能力。专业讲座由实验室每一位老师承担完成,拥有完整的课程体系,同时还包括临床微生物科研设计内容。近期鲁炳怀教授主持的京港感染论坛新增栏目“随手拍”,在mNGS冲击传统微生物诊断的时代,再次提高了我对病原微生物形态学学习的热情。王辰院士和曹院长组织的每周一次 “呼吸中心大查房”更是临床感染性疾病诊疗的盛宴,让我对感染性疾病有了系统和科学的认识,深深的感受到了学无止境。

五、致谢

感谢中日友好医院呼吸与危重症医学科临床微生物与感染实验室鲁炳怀老师对我遇到的每一个问题的认真、细心解答,以及“每周一菌”的专业点评和指导,也谨记鲁老师寄语“把中日友好医院老师的好学精神带到我们今后的工作中带动其他老师的学习,也继续保持在中日每天的学习惯”。感谢每一位带教老师工作中的细心指导,感谢一起进修的各位进修老师工作中的相互协作共同完成学业。

作者:冯强生,联勤保障部队第九四零医院

修改:范艳艳 中日友好医院

审核:鲁炳怀、王一民 中日友好医院

作者简介

n 冯强生,联勤保障部队第九四零医院检验科,主管技师

n 2012毕业于年浙江大学生命科学学院,硕士研究生

n 2012年至今就职于联勤保障部队第九四零医院检验科微生物室,从事临床微生物工作10年,主要擅长疑难、重症感染性疾病临床微生物学诊断

n 中华实验和临床感染病杂志(电子版)等发表统计源期刊和SCI发表论文30余篇,参编专著1部。

n 2020至2021年度” 优秀援藏工作者”,

n 2022年3月-2022年5月 中日友好医院呼吸与危重症医学科临床感染与微生物实验室进修学习

n 甘肃省老年医学学会检验医学专业委员会第一届委员会委员